Oleh: Meutia Ikawidjaja

Mahasiswa peserta Mata Kuliah Psikologi Forensik

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

Akhir-akhir ini kenakalan remaja menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Banyaknya pemberitaan mengenai kenakalan remaja yang terjadi, mulai dari tindak kekerasan, pencurian, kelompok remaja, penyerangan, tawuran pelajar, penggunaan obat terlarang dan alkohol serta berbagai bentuk lain yang melanggar hukum. Di Jakarta, Kapolda Metro Jaya mencatat terjadi peningkatan kasus kenakalan remaja dari 30 kasus di tahun 2011 menjadi 41 kasus di tahun 2012 yaitu sebesar 37% (WBP, 2012). Pada tahun yang sama di DI Yogyakarta juga terjadi peningkatan menjadi 135 kasus kenakalan remaja (Sugiarto, 2012). Selama tahun 2013 dan 2014 sejumlah kenakalan remaja juga masih ramai diberitakan. Salah satu kasus kenakalan remaja yang cukup banyak diberitakan adalah kelompok remaja Brasmada.

Akhir-akhir ini kenakalan remaja menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Banyaknya pemberitaan mengenai kenakalan remaja yang terjadi, mulai dari tindak kekerasan, pencurian, kelompok remaja, penyerangan, tawuran pelajar, penggunaan obat terlarang dan alkohol serta berbagai bentuk lain yang melanggar hukum. Di Jakarta, Kapolda Metro Jaya mencatat terjadi peningkatan kasus kenakalan remaja dari 30 kasus di tahun 2011 menjadi 41 kasus di tahun 2012 yaitu sebesar 37% (WBP, 2012). Pada tahun yang sama di DI Yogyakarta juga terjadi peningkatan menjadi 135 kasus kenakalan remaja (Sugiarto, 2012). Selama tahun 2013 dan 2014 sejumlah kenakalan remaja juga masih ramai diberitakan. Salah satu kasus kenakalan remaja yang cukup banyak diberitakan adalah kelompok remaja Brasmada.

Pada Februari 2013, Alan Saputra, berusia 17 tahun, meninggal setelah menderita luka tikam di perut sebelah kanan dan punggung sebelah kanan. Selain itu, Dedi Irawan, berusia 20 tahun, menderita luka di tangan kanan. Alan dan Dedi merupakan korban pengeroyokan kelompok remaja yang menamakan diri mereka Brasmada (Berani Senggol Mandi Darah).

Peristiwa itu terjadi di kawasan Gunung Pipa, sekitar pukul 17.00 Wita. Ketika itu, Alan dan Dedi bersama 6 orang temannya tengah mengendarai sepeda motor. Mereka bermaksud membeli salome di dekat SD Patra Dharma. Tiba-tiba, sekitar 20 orang yang merupakan geng Brasmada mendatangi keenam remaja tadi. Enam orang di antaranya berhasil meloloskan diri.

Pada saat itu, Alan dan Dedi tak bisa melarikan diri karena dikepung anggota Brasmada yang berputar-putar mengelilingi keduanya menggunakan motor. Informasi yang dihimpun Balikpapan Pos, di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), para pelaku sudah terlebih dahulu menyimpan sejumlah senjata tajam (sajam) berupa badik dan parang di rerumputan.

Sajam yang disembunyikan itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada aparat yang melakukan penangkapan sehingga barang bukti sulit ditemukan. Mengetahui tak mampu meloloskan diri, Alan dan Dedi akhirnya menyerah. Mereka menuruti saja ketika dimintai uang secara paksa.

Setelah uang diserahkan, anggota Brasmada malah meminta lagi karena mengganggap uang hasil palakan tersebut kurang. Alan dan Dedi menolak karena sudah tidak memiliki uang. Dianggap membangkang, keduanya akhirnya dikeroyok.

Di tengah pengeroyokan tersebut, Dedi berhasil meloloskan diri. Ia mendapatkan beberapa luka lecet dan lebam, dengan kuku jari kelingkingnya terlepas. Disisi lain, Alan memperoleh tiga luka tikaman sajam menembus tubuhnya yakni di bagian punggung, dada serta pinggang. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) namun tidak berhasil diselamatkan.

Dari kasus pengeroyokan tersebut, Polsek Utara berhasil mengamankan 8 remaja anggota geng Brasmada sebagai tersangka. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya pelaku penikaman, sementara enam lainnya pelaku pengeroyokan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang dan sebuah badik yang digunakan untuk menikam Alan.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku penikaman ialah Rohid (Ro), dan Rusli (Ru), keduanya berusia 17 tahun. Dimana Rohid menikam Alan menggunakan sebuah parang dari belakang hingga menembus dada depan korban sekali, sedangkan Rusli dua kali menggunakan sebilah badik dan menikam perut serta dada korban. “Para tersangka akan dikenakan Pasal 170 tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama dan Pasal 338 tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja,” tutup Kapolsek Putu Rideng (Ono, 2013).

Kasus Brasmada ini tentunya sangat disayangkan, mengingat remaja merupakan masa dimana mereka seharusnya mempersiapkan diri untuk menjadi individu dewasa. Pada masa ini remaja seharusnya mampu menginvestasikan waktu dan energi mereka untuk hal-hal bermanfaat yang berguna saat mereka menjadi individu dewasa. Masa remaja juga menjadi saat-saat dimana mereka belajar menjadi individu dewasa, seperti menerima tanggung jawab, mengambil keputusan yang bijak, mempersiapkan diri untuk berkarir, dsb. Meskipun demikian, masa transisi ini memang tidak mudah, beberapa tantangan seperti dorongan biologis pubertas, idealisme, tuntutan kebebasan, pengaruh teman sebaya, dan sejumlah hal lain yang rentan mengarahkan remaja ke hal-hal negatif seperti kenakalan remaja ini.

Keluarga dan Kenakalan Remaja

Untuk mencegah keterlibatan remaja dalam tersebut, sejumlah bentuk pencegahan kenakalan remaja banyak dilakukan, seperti kegiatan bermanfaat di waktu luang, penyebaran brosur mengenai kenakalan remaja, penyusunan kurikulum sekolah yang sesuai, summer school, dsb (Chou & Browne, 2010). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kenakalan remaja sudah terjadi dan penanganan yang dibutuhkan tidak cukup dengan pencegahan saja. Banyak remaja yang sudah terlibat tindakan kriminal dan membutuhkan pertolongan untuk mencegah mereka terlibat kembali meskipun telah diberi penangan, dari pihak berwajib misalnya. Untuk itu penanganan kenakalan remaja bagi mereka yang sebelumnya pernah terlibat tindakan kriminal tidak kalah pentingnya dan perlu menjadi perhatian.

Dalam teori sistem, sistem yang paling dekat dengan remaja adalah keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, banyak penelitian yang dilakukan mendukung pentingnya peran keluarga jika dikaitkan dengan kenakalan remaja. Salah satunya adalah oleh Patterson, dkk (1989).

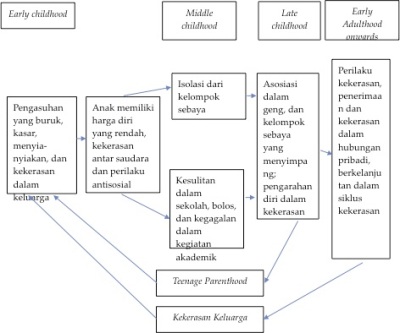

Berdasarkan gambar 1. tampak jelas bagaimana pengaruh orang tua berperan sebagai faktor resiko anak dalam memunculkan perilaku antisosial. Keluarga menjadi awal dari berkembangnya perilaku antisosial melalui pengasuhan yang buruk, sikap menyiakan atau penolakan terhadap anak serta kekerasan dalam keluarga (Chou & Browne, 2010). Hal ini sejalan dengan penemuan bahwa semakin baik fungsi sosial keluarga maka semakin rendah tingkat kenakalan remaja dan sebaliknya (Novitasari, 2009). Selain itu, pada salah satu studi meta-analisis mengenai mengenai pola asuh ditemukan hubungan kuat antara kenakalan remaja dengan kontrol psikologis, yaitu gangguan yang terjadi selama perkembangan psikologis anak seperti penolakan, membuat anak tergantung, dan menggunakan rasa bersalah untuk mengatur anak. Sedangkan variable yang paling kuat adalah penolakan orang tua dan pengawasan yang kurang terhadap anak (IIoeve, Dubas , & Eichelsheim, 2009).

Gambar 1. Perkembangan dari childhood maltreatment hingga perilaku antisosial pada anak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa banyak faktor resiko kenakalan remaja berasal dari keluarga (Chou & Browne, 2010). Oleh karena itu banyak program intervensi yang berfokus pada keluarga, atau bentuk pencegahan bagi anak yang beresiko. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk intervensi berfokus keluarga terbukti efektikti (Dumas, 1989; Henggeler, 1989; Tolan, Cromwell, & Braswell, 1986, dalam IIoeve, Dubas , & Eichelsheim, 2009). Demikian halnya dengan hasil penelitian dalam negeri yang menyebutkan pentingnya hubungan yang hangat dalam keluarga, seperti saling menghargai, pengertian, penuh kasih saying, dalam mencegah resiko kenakalan remaja (Mulyasri, 2010).

Disamping itu, jika dibandingkan dengan pemberian intervensi yang bersifat hukuman, intervensi berfokus keluarga lebih efektif mengurangi jumlah residivis remaja (Kim, Merlo, & Benekos, 2013). Kemungkinan suksesnya program yang berfokus keluarga karena mereka pihak keluarga terutama orang tua berada pada posisi yang sangat tepat untuk dapat memberikan pengawasan dan pelatihan pada anak ditambah lagi jika mereka dibekali kemampuan yang tepat.

Multisystemic Theraphy

Salah satu bentuk intervensi yang melibatkan keluarga sekaligus berhasil dalam mengurangi jumlah residivis dikalangan remaja adalah Multisystemic Therapy (MST) (Greenwood, 2008). Dalam Greenwood (2008) dijelaskan bahwa MST merupakan program intervensi berbasis keluarga yang membantu orang tua dalam menghadapi permasalahan perilaku anak yang juga melibatkan teman sebaya dan sekolah. Lengkapnya, Henggeler, dkk (2009) menjelaskan MST sebagai intervensi yang meliputi berbagai aspek, jangka pendek, dan berbasis rumah dan komunitas. Penyusunan intervensi ini, berlandaskan teori ekologi sosial dan sistem keluarga serta penelitian mengenai penyebab perilaku antisosial pada remaja.

Secara garis besar, bentuk intervensi ini melibatkan keluarga atau caregiver, baik orang tua remaja maupun anggota keluarga lainnya sebagai pihak terdekat anak dalam hal memberikan kontrol dan pengawasan dengan bentuk intervensi yang sistematis. MST juga menggunakan tujuan-tujuan nyata sebagai capaian setiap minggunya dengan rata-rata pelaksanaan program selama tiga hingga lima bulan. Intervensi ini biasanya didampingi oleh tim terapis yang terdiri dari dua hingga empat orang terapis dengan latar belakang klinis terlatih, psikologi, konseling, atau terapi keluarga dan pernikahan. Tim ini diawasi oleh seorang pengawas bersertifikat program MST. Setiap terapis menangani sebanyak-banyaknya empat hingga enam keluarga dalam satu waktu.

Terapis MST berusaha membangun hubungan yang kuat dengan kliennya, terutama pihak keluarga remaja terkait. Keluarga menjadi kunci utama dalam intervensi ini. Dalam hal ini, hubungan yang dibangun antara terapis dengan keluarga, baik itu orang tua, caregiver, dan anggota keluarga lain memungkinkan keterikatan klien dan program yang lebih kuat. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan tugas-tugas selama intervensi. Klien bersama-sama dengan terapis, seperti penentuan tujuan yang ingin dicapai, menentukan permasalahan yang dihadapi, menentukan bentuk intervensi yang sesuai dsb (Henggeler, Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes, 2012). Selain itu, dalam jangka panjang kemampuan-kemampuan yang diperoleh oleh keluarga selama masa berjalannya program MST dapat digunakan mengahadapi anak setelah program berakhir, seperti kemampuan pemecahan masalah keluarga, pengambilan keputusan, pengawasan dsb. Dengan menitik beratkan peran keluarga, MST juga memberdayakan keluarga dalam hal hubungan anak dengan lingkungannya baik itu teman sebaya, sekolah, maupun masyarakat. Keluarga menjadi agen pengawas sekaligus mendukung perkembangan anak dan interaksinya dengan lingkungan.

Gambar 2. Peran keluarga dalam MST (Henggeler, Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes, 2012)

Selain berbasis keluarga, MST juga berbasis rumah. Dalam hal ini, pelayanan diberikan dalam 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin ikatan yang kuat dengan keluarga, memberikan dasar asesmen yang sesuai, respon cepat terhadap hambatan selama program berlangsung, memberikan treatment yang kontinyu, serta mengawasi keberlangsungan program di rumah, sekolah atau lingkungan masyarakat (Henggeler, Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes, 2012).

Sejumlah studi meta-analisis mendukung keberhasilan dan efektivitas MST sebagai bentuk intervensi dalam menghadapi anak dengan perilaku anti sosial (Borduin, Henggeler, Blaske, & Stein, 1990; Henggeler et al., 1992; Mann, Borduin, Henggeler, &Blaske, 1990; dalam Hinton, Sheperis, & Sims, 2003). MST juga memiliki lebih dari 90 program MST bersertifikat pada lebih dari 30 negara bagian di Amerika Serikat dan sejumlah Negara di Eropa, dengan total lebih dari 250 tim MST bersertifikat menangani 10000 remaja yang terlibat pelanggaran hukum (Henggeler, 2003 dalam Littell, 2005), lokasi spesifik dapat dilihat di mstservices.com.

Pelaksanaan MST

Proses pelaksanaan MST dijalankan berdasarkan Sembilan prinsip yang menjadi dasar keberlangsungan program. Dengan prinsip ini MST disusun berdasarkan struktur dan kerangka kerja tertentu yang digunakan terapis selama program berlangsung. Struktur pelaksanaannya mencakup persiapan tim MST, pelatihan dan pengecekan kualitas selama program berjalan dan bantuan konseptual dalam mengimplementasikan intervensi. Berikut sembilan prinsip tersebut:

- Menemukan kesesuaian: tujuan utama dari asesmen adalah untuk memahami “kesesuaian” atau “fit” antaran masalah yang telah diidentifikasi dan konteks sistem serta bagaimana identifikasi masalah disusun terkait dengan konteks ekologi remaja

- Fokus pada hal positif dan kekuatan: konteks terapi menekankan pada hal positif dan kekuatan yang sistemik sebagai sumber dari perubahan positif

- Meningkatkan tanggung jawab: intervensi disusun untuk meningkatkan perilaku bertanggungjawab dan mengurangi perilaku tidak bertanggungjawab dalam anggota keluarga

- Fokus pada saat ini, orientasi aksi dan identifikasi yang baik: intervensi memiliki sifat berfokus pada saat ini, berorintasi aksi, memiliki target yang spesifik, dan mengidentifikasi maslah dengan tepat.

- Memiliki target yang runtut: intervensi memiliki target perilaku harapan yang urut berdasarkan multi sistem sehingga dapat dilakukan identifikasi masalah

- Sesuai dengan tahap perkembangan: intervensi layak dan sesuai dengan kebutuhan remaja

- Usaha yang kontinyu: intervensi disusun sehingga usaha yang dilakukan anggota keluarga, tampak setiap hari atau setiap minggunya serta menunjukkan komitmen remaja dan anggota keluarga

- Evaluasi dan pertanggungjawaban: efektivitas intervensi secara berkala dievaluasi dari berbagai perspektif tim MST untuk mengatasi hambatan yang ada

- Generalisasi: intervensi disusun agar dapat digeneralisasi dan pengelolaan terapeutik jangka panjang dengan memberdayakan caregivers melalui berbagai sistem multi konteks (Henggeler, Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes, 2012).

Setelah melalui persiapan tim MST dan pelatihan tim, program intervensi dapat dimulai, atau disebut dengan Proses Analisa MST. Proses Analisa MST ini merupakan peta rencana pemberian treatment dan intervensi (Gambar 3).

Pada tahap pertama, terapis bersama-sama dengan anggota keluarga dan pihak lain yang terlibat menyusun kesepakatan mengenai tujuan menyeluruh yang ingin dicapai (overarching goals). Kedua, terapi bersama-sama dengan keluarga dan pihak terkait melakukan upaya-upaya untuk memahami sistem klien (individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat dst.) untuk memastikan kesesuaian (“fit”) dari perilaku (referral behavior) dengan konteks yang melekat pada klien, remaja dan keluarga. Selanjutnya, tim dan keluarga memprioritaskan hal-hal yang diduga menjadi pemicu permasalahan dan mengembangkan intervensi sebagai upaya dalam menyikapi pemicu permasalahan tersebut konsep kesesuaian ini disusun dalam fit circle. Setelah itu, intervensi dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan atas penghambat intervensi. Selanjutnya terapis melakukan asesmen hasil yang telah dicapai secara keseluruhan. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kembali dugaan (jika rumusan dugaan awal tidak sesuai) dan memodifikasi intervensi. Demikian halnya dengan asesmen kebutuhan dan kekuatan (strength and need assessment) yang harus dilakukan secara bekala untuk memperoleh gambaran yang relevan mengenai klien dan sistemnya (Henggeler, Schoendwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 2009).

Dalam menjalankan program kesulitan mungkin saja menjadi penghambat. Namun perlu diingat bahwa tim MST harus terus berusaha dan pantang menyerah dalam menghadapi kondisi klien. Ketika intervensi gagal, kesalahan ada pada tim bukan pada keluarga. Dengan kata lain, tim harus menyusun dugaan yang akurat, mengidentifikasi hambatan dengan dan menerapkan intervensi dengan tepat.

Penerapan MST Pada Kasus Brasmada

Sebagai contoh penerapan MST, kita gunakan kasus kenakalan remaja yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Balikpapan, Brasmada. Berdasarkan kasus tersebut program MST dapat diterapkan pada salah satu dari anggota geng Brasmada, misalnya Ro. Untuk memulai program, dibutuhkan sejumlah informasi sebagai dasar pemberian intervensi. Sejumlah informasi tersebut dapat berupa bentuk masalah perilaku (referral behavior) yang ditunjukkan oleh klien (mencakup frekuensi, intensitas, dan durasinya), catatan kriminal, latar belakang budaya, catatan medis dan psikis, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga. Dalam kasus ini, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai Ro, yaitu berusia 17 tahun perilaku yang dilakukan adalah kekerasan yaitu menusuk Alan dengan parang. Rincinya informasi yang dibutuhkan menjadi keterbatasan dalam contoh kasus Ro ini, sehingga sejumlah ilustrasi digunakan untuk mempermudah penjelasan.

Setelah memperoleh informasi awal, terapis mulai membangun ikatan antara Ro dan keluarganya untuk menjalani program ini. Selanjutnya terapis menemui sebanyak-banyaknya anggota keleurga atau pihak lain untuk memperoleh hasil treatment yang diharapkan kepada Ro. Bisa melalui orang tua, saudara kandung, paman atau tante atau orang lain yang dekat dengan Ro yang berpotensi sebagai sumber dukungan sosial bagi Ro. Misalnya setelah menggali data, diperoleh target utama dari intervensi yaitu: tidak terlibat dalam perkelahian dan tidak terlibat geng Brasmada.

Selanjutnya, terapis melakukan asesmen kekuatan dan kebutuhan pada Ro, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dapat dilakukan melalui wawancara maupun observasi. Dengan demikian terapis dapat mengetahui apa yang menjadi senjata dan halangan selama menjalankan program. Misalnya diperoleh informasi bahwa Ro sering berkelahi dengan ayahnya, meskipun disisi lain ayahnya sangat ingin Ro berubah.

Berikut contoh asesmen kekuatan dan kebutuhan/kelemahan Ro:

Keluarga:__ Terapis:__ Tanggal:__

| Kekuatan | Kelemahan/Kebutuhan |

| Individu

Menyukai olah raga Mengakui kesalahan terlibat perkelahian |

Mudah marah

Prestasi akademik buruk Merasa sulit menghindari anggota Brasmada |

| Keluarga

Ayah sangat mendukung upaya untuk merubah perilaku anak Paman sangat mendukung Ro dan Ayah Ro |

Memiliki pola asuh authoritarian

Sering berkonflik dengan anak |

| Sekolah

Terbuka untuk kerja sama Memiliki kegiatan ekstrakulikuler dibidang olah raga |

Ada banyak sekolah yang sering membolos

Rendahnya pengawasan |

| Teman Sebaya

Budi salah satu teman yang berkerja (bisa menjadi role model) Memiliki teman dengan minat olah raga yang sama |

Ada banyak dampak negative dari teman teman sebaya

Sebagian besar temannya adalah anggota Brasmada |

Tabel 1. Asesmen keuatan dan kebutuhan/kelemahan

Selanjutnya, adalah memastikan kesesuaian (“fit”) antara perilaku (referral behavior) dan sistem. Pada tahap ini, terapis bersama-sama dengan Ro dan anggota keluarga yang terlibat menyusun faktor apa saja yang berkontribusi pada masing-masing perilaku (referral behavior). Faktor-faktor tersebut mencakup faktor dari individu, teman sebaya, tetangga, keluarga dsb. Kemudian terapis juga menandai tiga faktor yang paling berkontribusi terhadap perilaku sebagai fokus awal program dengan fit circle sebagai berikut:

Gambar 4. MST Fit Circle

Setelah menyusun Circle Fit, terapis dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyusun tujuan yang lebih rinci (intermediary goals) terkait target perilaku. Beberapa intermediary goals yang dapat di susun adalah mengurangi penggunan kata-kata kasar atau bentuk agresi verbal lainnya, bergabung dengan salah satu kegiatan ekstrakulikuler, orang tua mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan anak dsb. Langkah selanjutnya adalah pemberian intervensi sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, bentuk intervensi beragam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, klien kemudian dicatat kemajuannya selama seminggu, baik yang rinci maupun umum. Hasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun capaian selanjutnya, intervensi, maupun asesmen kekuatan atau kebutuhan/hambatan yang ditemukan.

Refleksi

Terlepas dari keberhasilan program ini dibeberapa Negara, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam upaya replikasi program intervensi ini. Untuk dapat menggunakan MST di Indonesia, dibutuhkan sejumlah tenaga ahli yang benar-benar berkomitmen dan mampu menjalan peran baik sebagai supervisor maupun terapis. Selain itu dibutuhkan ikatan yang kuat antara klien dan program serta keinginan klen untuk berpartisipasi penuh turut mempengaruhi kelancaran berlangsungnya intervensi yang diberikan.

Di Indonesia sendiri, cukup sulit ditemui bentuk intervensi yang menyadari pentingnya peran keluarga dalam memberikan intervensi bagi kenakalan remaja. Demikian halnya bentuk intervensi yang bersifat sistemik, melibatkan seluruh sistem dari remaja, seperti teman sebaya, sekolah, lingkungan masyarakat. Untuk dapat mengadopsi MST sebagai bentuk penanganan kenakalan remaja dibutuhkan studi lebih lanjut apakah budaya, kondisi sosial dan hal-hal lain yang bersifat akhas Indonesia turut mempengaruhi fungsi dan efektivitas program. Kesiapan tenaga ahli dan lembaga atau pihak penanggung jawab utama juga perlu disiapkan.

Meskipun demikian terdapat beberapa intisari yang dapat diserap dari MST untuk diterapkan secara sederhana oleh orang tua atau anggota keluarga lain yang berhadapan langsung dengan kenakalan remaja. Intisari tersebut dapat diperoleh dari prinsip dasar MST maupun proses penerapan MST itu sendiri.

Pertama adalah pentingnya peran keluarga dalam menangani kenakalan remaja. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pengawasan yang akan lebih efektif jika dijalankan oleh orang tua atau caregiver yang dekat dengan remaja. Demikian halnya anggota keluarga lain dengan dukungan sosial, bantuan pengawasan, role model dan upaya lainnya yang tentunya sangat membantu.

Kedua mengenai kesesuaian permasalahan dengan konteks sistem, dengan mengetahui faktor penyebab munculnya permasalahan kita dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam hal ini kenakalan remaja. Sebagai contoh, orang tua dapat mencari tahu faktor penyebab maupun yang memperkuat kenakalan remaja secara sistematis.

Ketiga adalah bagaimana kita mampu melihat apa senjata kita, untuk itu dibutuhkan fokus pada hal positif dan kekuatan yang dimiliki keluarga atau remaja terkait yang mendukung upaya pemberian intervensi terhadap kenakalan remaja, dengan demikian diharapkan treatment yang diberikan dapat efektif.

Selanjutnya adalah membangun intervensi dengan berorientasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dimana terdapat tujuan utama dan tujuan yang lebih rinci untuk mengarahkan ke pencapaian tujuan utama. Tujuan yang lebih rinci sekaligus memberikan arah mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus dilewati untuk mencapai tujuan utama. Hal lainnya adalah bahwa intervensi sebaiknya berupaya meningkatkan perilaku bertanggung jawab dan mengurangi perilaku sebaliknya dan memperhatikan tahap perkembangan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan MST di Indonesia masih membutuhkan banyak persiapan, namun prinsip-prinsip dasar MST dapat sangat membantu dan menginspirasi pemberian intevensi kenakalan remaja. Selain itu, peran penting keluarga dalam pemberian intervensi terhadap kenakalan remaja juga tidak dapat dipungkiri. Melalui keterlibatan keluarga dalam intervensi dapat meningkatkan keberhasilan program intervensi kenakalan, terutama karena pihak keluarga khususnya orang tua berada pada posisi yang sangat tepat untuk dapat memberikan pengawasan dan pelatihan pada anak ditambah lagi jika mereka dibekali kemampuan yang tepat.

Referensi

Chou, S., & Browne, K. (2010). Child and adolescent offending. In J. M. Brown, & E. A. Campbell, The Cambridge Handbook of Forensic Psychology (pp. 23-33). New York: Cambridge University Press.

Greenwood, P. (2008). Prevention and Intervention Programs for Juvenile Offenders. The Future of Children, 185-210.

Henggeler, S. W. (2012). Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes. Psychosocial Intervention, 181-193.

Henggeler, S. W., Schoendwald, S. K., Borduin, C. M., Rowland, M. D., & Cunningham, P. B. (2009). Multisystemic therapy for antisocial behavior in children and adolescents. New York: Guildford Press.

Hinton, W. J., Sheperis, C., & Sims, P. (2003). Family-Based Approaches to Juvenile Delinquency: A Review of the Literature. The Family Journal, 167-173.

IIoeve, M., Dubas , J. S., & Eichelsheim, I. V. (2009). Ther Relationship Between Parenting and Juvenile Delinquency a Meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 749-775.

Kim, B., Merlo, A. V., & Benekos, P. J. (2013). Effective Correctional Intervention Programmes for Juveniles: Review and Synthesis of Meta-Analytic Evidence. International Journal of Police Science & Management, 169-189.

Littell, J. H. (2005). Lessons from a systematic review of effects of multisystemic therapy. Children and Youth Services Review, 445-463.

Mulyasri, D. (2010). Kenakalan Remaja Ditinjau dari Persepsi Remaja terhadap Keharmonisan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya. Surakarta: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Novitasari, E. N. (2009). Hubungan Fungsi Sosial Keluarga dengan Kenakalan Remaja pada Siswa SMP. Universitas Katolik Soegijapranata.

Ono. (2013, Februari 8). Brasmada Sering Cari Mangsa. Retrieved Desember 26, 2014, from Polsek Balikpapan Barat: http://www.polsekbalikpapanbarat.com/2013/02/brasmada-sering-cari-mangsa.html

Sugiarto. (2012, Juli 12). Retrieved Januari 4, 2015, from Suaramerdeka.com: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/13/124082/Kenakalan-Remaja-di-Indonesia-Sudah-Sangat-Parah

WBP. (2012, Desember 28). Megapolitan. Retrieved Januari 5, 2015, from Beritasatu.com: http://www.beritasatu.com/megapolitan/89874-polda-metro-kenakalan-remajameningkat-pesat-perkosaan-menurun.html

Weiner, I. B., & Otto, R. K. (2013). The Handbook of Forensic Psychology 4th Edition. New Jersey: Wiley.